94歲奶奶和「四代11口人同住」!自己做飯、明算賬 網友看完後羨慕不已:不怕變老了

搜索「婚後要不要與父母同住」,你會發現這類問題下的各種答案,出奇的一致——

無論如何,都千萬不要一起住。

「我寧願婚後租房,也不想跟長輩同住。」

「一個家,只能有一個女主人……」

「兩代人的代溝,不是那麼容易跨越的!」

誠然,一些熱衷於熬夜、吃外賣、打遊戲的年輕人,與老一輩的生活方式、習慣,可謂是天差地別。

如果婚後生活在一起,甭管是不是自己的親生父母,都容易發生爭執與口角,典型的「你看不慣我,我也不認可你」。

Advertisements

《獨生子女的婆婆媽媽》中,年輕夫妻結婚後不但要和父母住,還有男方的爺爺奶奶、姥姥姥爺,6個長輩一起住,日子過得雞飛狗跳的……

Advertisements

不與父母同住,似乎成了大多人的共識。但卻有這麼一個特殊的大家庭,堅持跨代同居,四代、12個人共同生活。

在他們看來:

0-100歲的理想生活,就是住在一起。

Advertisements

在台灣宜蘭的員山鄉,一片碧綠的田地里,生活著一個四代同堂的大家族。

家中大小成員,加起來足足有12餘人,總共是四組家庭:

Advertisements

當家主母劉心鈺,和她三個兒女各自的小家庭。

其中,最年長的劉心鈺奶奶已經94歲了,而年紀最小的,則是她剛滿1歲的曾孫女。

Advertisements

全家人在為最小的成員慶生

平日里,這個熱鬧的大家庭總是充滿了歡聲笑語。

這主要歸功於,全家的主心骨——近100歲高齡的劉奶奶,既不是老古板,也不是嚴肅之人。

Advertisements

相反,她是個熱愛嘗試新鮮事物的「老頑童」。

跑馬拉松、上健身房、逛遊樂園……只要來了興趣,她都要去體驗一把。

以至於劉奶奶的子女、孫兒們都非常享受和她在一起度過的時光,因為這期間總是會有數不完的趣事兒發生。

Advertisements

其樂融融、性格隨和的一大家子,自然少了很多不必要的爭執和分歧。即使四代同堂,也完全不會出現什麼婆媳矛盾、兄弟反目的戲碼。

全家老小一起參加馬拉松比賽

不過,劉奶奶和家人並非一開始就住在同一屋檐下,當初子女們各自結婚成家後,其實都已經在城市裡買了房子。

而之所以要回到鄉里住,其中原因很複雜——

劉奶奶的兩個孫子,都患有難以治癒的疾病。

一個是重度腦癱。

平日里生活完全不能自理,只能通過父母抱著、背著進行日常的吃飯、洗澡等活動,住在城市裡,樓層一高,爬上爬下就成了一件難事。

32歲,患有腦癱的大孫子

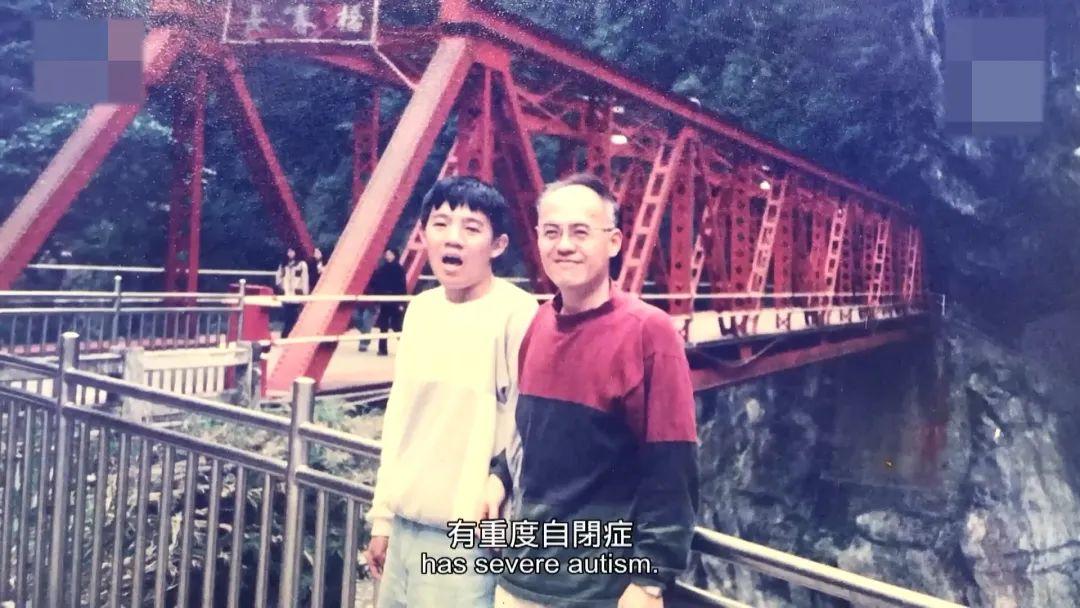

另一個是重度自閉症。

偶爾會因為情緒激動,無法自控,然後大吼大叫,往地下摔東西,因此也經常遭到鄰居的投訴。

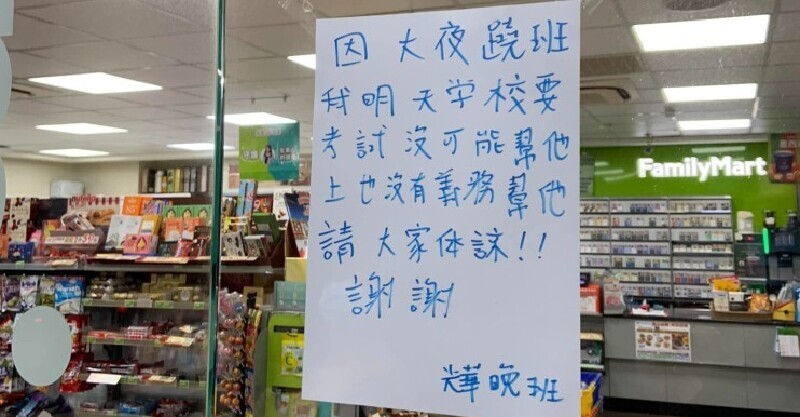

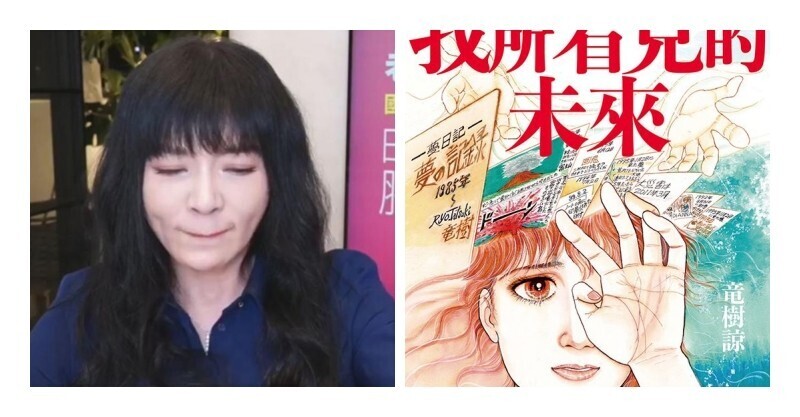

圖左為患有自閉症的孫子

於是,劉奶奶兩個各自需要照顧殘障患者的兒子,不約而同地想到了:

回鄉下老家蓋房子。

如果大城市不適合孩子的康復和生活,倒不如尋一處偏僻、安靜的地方,既不會影響其他人,也方便照顧他們。

除此之外,兄妹之間也可以陪著劉奶奶頤享天年,老母親的養老也有了著落,可謂是一舉多得。

這才有了如今這棟被青山環繞、面積寬闊、採光明亮的二層小樓。

不過,想要順利讓四代人生活在一起,居所的大小是否宜居,也是一個重要的前提。

房間夠不夠睡、廁所要不要搶、廚房會不會擠……諸如此類的問題,都會直接影響到全家人的幸福感。

好在,建房之初,劉奶奶的大女兒便考慮得十分周到——