65歲阿姨夜間猝死!家人崩潰「前一晚還好好」 醫搖頭:「一把年紀還做這4件事,心太大!」

聲明:本文內容均是根據權威醫學資料結合個人觀點撰寫的原創內容,文章不含任何低質創作,意在科普健康知識,請知悉。

「睡前還在看短影片,笑得前仰後合,誰知道第二天一早就叫不醒了。」

清晨6點半,家屬如往常叫王阿姨起床吃早飯,卻發現她毫無反應。送到醫院時,醫生只能無奈地宣布——猝死,心源性。

Advertisements

王阿姨今年65歲,身體看起來一直很硬朗,血壓控制得不錯,前幾天還逛街買了新羽絨服,誰能想到說走就走?急診科醫生看著她的檢查結果,嘆息道:「不是沒預兆,是被忽視了。」

通過她家人的回憶,醫生梳理出一串危險行為,其實都在悄悄要了王阿姨的命:「這一把年紀,還做這4件事,真是心大!」醫生搖頭。

其實,對於中老年人來說,很多看似不起眼的生活習慣,恰恰可能是誘發猝死的導火線。尤其冬季來臨,血壓波動大、血管收縮頻繁,更是「猝死高發期」。

Advertisements

問題是:為什麼這些行為會這麼危險?還有多少人,正在重複王阿姨的生活方式?今天,我們就來揭開這背後的「隱形殺手」。

一、熬夜滑手機

一把年紀還熬夜、滑手機,這習慣到底好不好?

很多人以為,猝死都是心臟病患者才會遇到的事。事實上,中國每年有超過55萬人死於猝死,其中多數人並無明確診斷記錄,也就是說,他們「看起來健康」,卻可能早已埋下隱患。

尤其65歲以上人群,本身就存在以下生理變化:

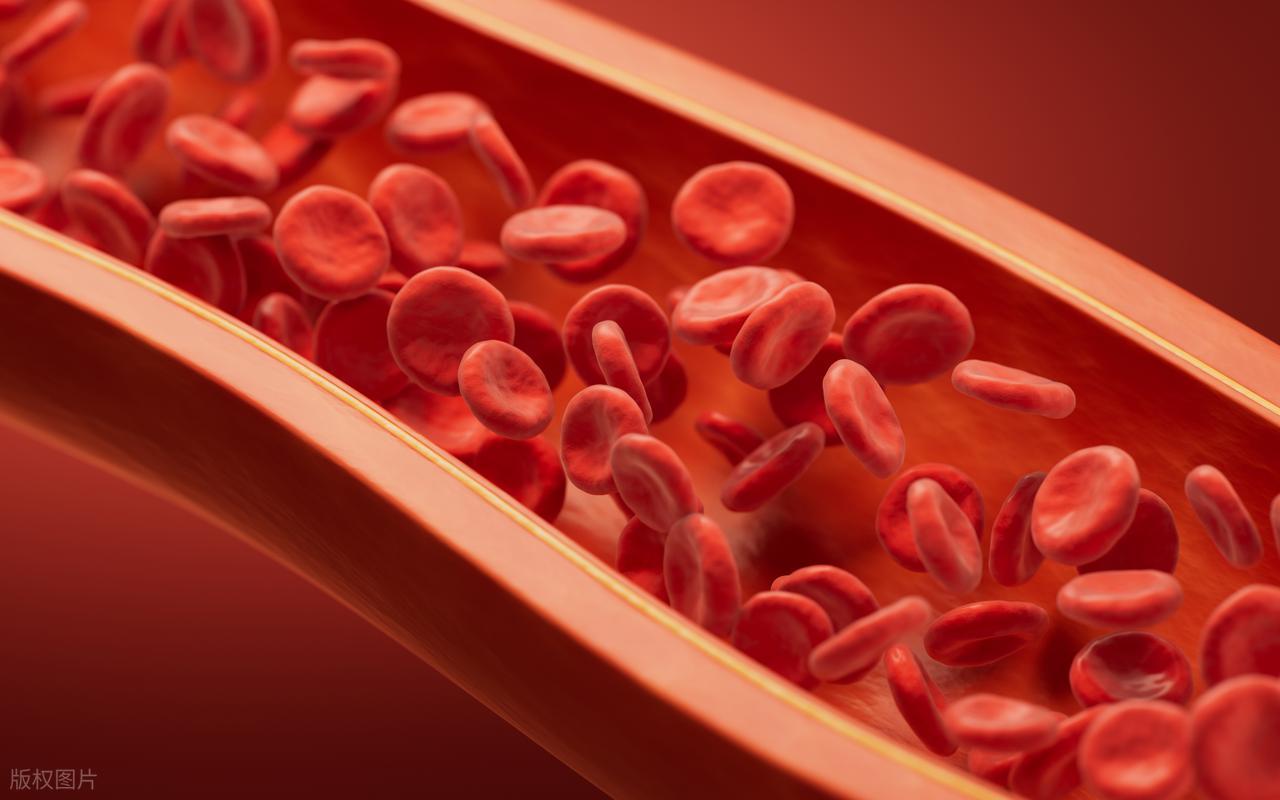

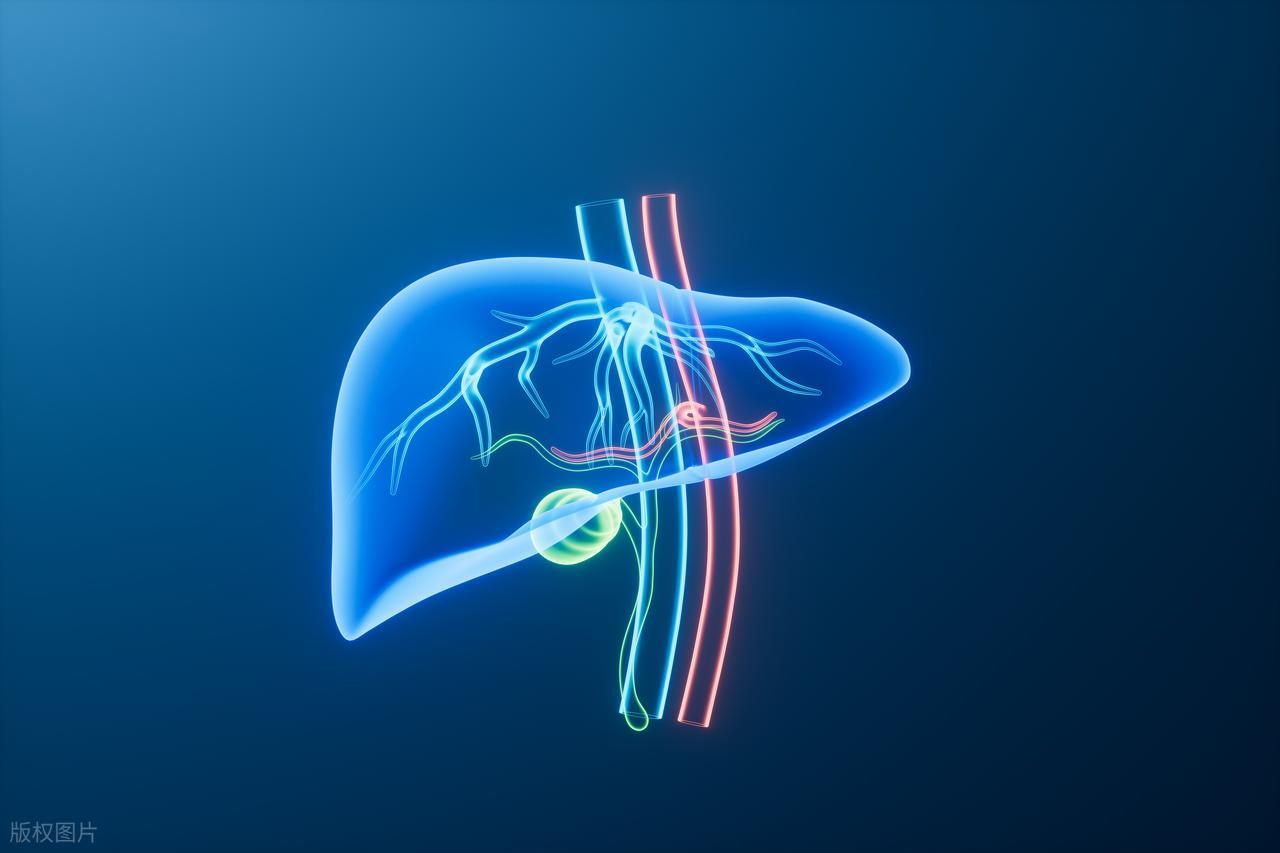

血管彈性減弱,容易痙攣;心肌代償能力下降,易出現心律失常;代謝速度變慢,肝腎負擔增加。

Advertisements

在這樣的背景下,若還堅持一些「年輕人的生活方式」,無疑是在拿生命開玩笑。

醫生指出,以下四個行為,是引發老年人夜間猝死的高頻誘因:

熬夜+滑手機:神經過度興奮,擾亂心律節律

晚上本該是身體修復的時間,但王阿姨常常睡前刷影片到11點甚至12點,屏幕藍光和內容刺激讓交感神經興奮,影響褪黑素分泌,導致心率難以下降。

研究表明,65歲以上人群,若每日睡眠時間不足6小時,猝死風險增加26%,並顯著升高夜間心律失常的發生率。

二、泡完腳立刻鑽被窩:冷熱交替刺激血管,易誘發血壓驟變

Advertisements

王阿姨睡前喜歡用熱水泡腳,但泡完立即裹緊棉被,其實這樣做很危險。熱脹冷縮刺激血管,可能造成血壓突然升高或心臟負擔加重,特別在冬季,更容易誘發腦梗或心梗。

三、頻繁吃宵夜:深夜高負荷消化系統,反射性心肌缺血

夜裡9點後,王阿姨還常吃「少不了一口」的滷味、點心、粥。

殊不知,夜宵不但讓腸胃過度工作,還會使心率升高、血糖波動,部分人甚至出現反流性食管炎、胃脹誘發迷走神經反射,影響心跳節律。

四、擅自停藥、減少藥量

私自減藥:高血壓「看似穩定」其實是假象

老人常誤解「最近不頭疼不暈,就是好了」,擅自減藥、停藥。「

王阿姨就是前陣子自己減了一半降壓藥,說怕依賴成癮」,醫生表示,這類認知誤區十分普遍,但血壓一旦反彈,反而更容易造成血管破裂或急性心衰。

這些行為,每一項單拎出來,似乎都不太致命,但正是它們的組合效應,可能在某個夜晚,將命運推向深淵。

堅持這些壞習慣,半年後,身體可能出現這4種變化

很多中老年人「表面平安」,其實身體已經悄然報警:

心律紊亂:身體「放空」時,心臟亂了節奏

長期睡眠不足、情緒波動,會造成心房顫動或室性早搏。

一項由北京協和醫院牽頭的多中心研究顯示:在中老年猝死病例中,58%在發作前3個月出現過「心慌」「跳快」「頭暈」等癥狀,但大多數人未就診。