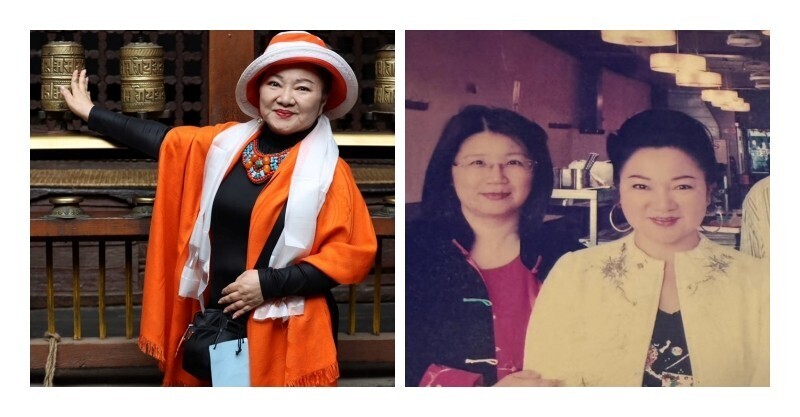

惡婆婆專業戶!55歲資深女星「經歷2失敗婚姻」孤獨終老 近況曝光「網友卻驚嘆連連」:幸福全靠自己

「雪姨」王琳,也有不為人知的一面。

在綜藝《姊姊當家》中,董璇忙著籌備二婚,謝娜專心陪伴父母,千萬惠邊打理公司邊照顧年邁的丈夫。她們鏡頭下的生活,熱火朝天、熱鬧非凡。

鏡頭轉向王琳,空氣突然變得安靜:

她獨自坐在空蕩的上海別墅裡,等待每週四與遠在美國的兒子通話。反覆確認兒子對她的愛。一個人做飯、打掃、洗車。在黑暗的客廳裡獨自練舞。偶爾約幾位好友小聚。

年過半百的王琳,戲裡,她潑辣狠毒、敢罵敢打。戲外,她的生活卻帶著孤獨的溫柔。

她正在學著適應這種寂寞。她熱愛國標舞,遠赴英國黑池參賽,奪得師生組第三名。她常說,如果可以,希望跳到八十歲。

王琳人生的每個階段,也似乎比一般人更為強烈:

童年缺少父母關懷,十七歲離家求學,從此再未回到那個沒有容身之處的家。因學業優秀被公派前蘇聯留學,出發時行李是東拼西湊來的。

Advertisements

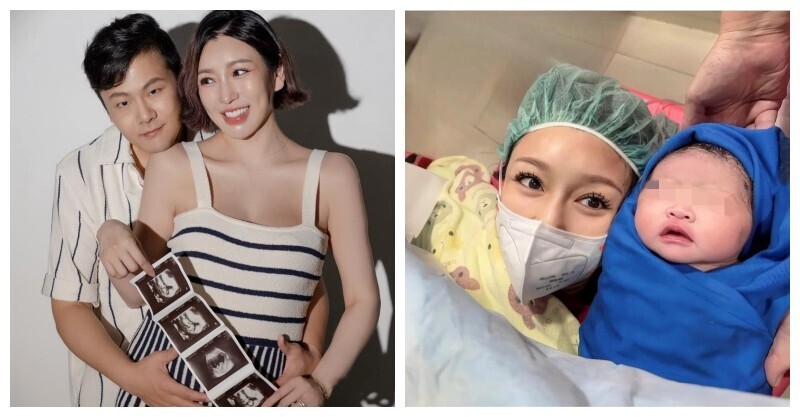

事業上升期,她是飾演惡女的專業戶,很快與富商閃婚,也很快以失敗告終。第二段婚姻有了兒子,她又把最濃厚的愛給了孩子。

如今兒子已長大,身邊人來來往往,王琳再次面對「獨自一人」的課題。她正學著與自己相處,尋找一種既溫柔又倔強的平衡。

這是一個上海女人,帶著戲裡的鋒芒,也保留著生活中的柔軟。

在綜藝《姊姊當家》裡,董璇、萬千惠和謝娜三人,各有各的忙碌,表面再光鮮,也免不了生活的一地雞毛。

46歲的董璇,忙著籌備和張維伊的婚禮,操持著兩個家庭,表面幸福卻始終不被網友看好。

萬千惠,頂著「三寶妻子」的頭銜,一邊管理70人的公司,一邊照顧年邁的母親和老公。這段老夫少妻的婚姻,也是人們茶餘飯後的話題。

謝娜的生活平淡許多,沒有那麼狗血的情節,更多的是陪伴家人。

Advertisements

而鏡頭轉向55歲的王琳,形單影隻,格外冷清。

在偌大的別墅裡,她獨自煮飯、洗車、抱著寵物、發呆。在她這裡,不應該叫「姊姊當家」,更像是「我獨自生活」。

Advertisements

廚房裡,常年只有水流聲和瓷器碰撞聲。餐廳中央擺著一張中式圓桌,本來盼望一家人坐一起吃飯,現實裡只剩下她一個人默默坐在桌旁。

因為錄製節目,幾位攝影師日常駐紮在王琳家中。每次回家,她都期待著見到她們。夜晚睡前,還拉著導演下一盤象棋,她自己調侃,「這不是下棋,下的是寂寞。」

出門前身體突發不適,一個人安靜地躺在床邊休息。生病時,也總是獨自去打點滴。

Advertisements

外在的孤獨之外,王琳本人更是散發著極度的敏感與脆弱。

她的父親已去世多年,患有老年癡呆症的母親,常年住在養老社區。兒子是她唯一可交流的親人。

王琳十分疼愛兒子,尤其在離婚後,獨自撫養長大,給他加倍的愛和關心。

為了孩子,她學會做飯,拼命工作,提供他最好的生活,陪他去西班牙訓練網球,送他到紐約大學商學院讀書。

Advertisements

極致的付出,也帶來了極致的依賴。

兒子搬進宿舍那天,王琳哭了一整個晚上,回國後,她因嚴重的分離焦慮直接住院。

在兒子和自我之間,她總是把兒子排在最前面,有時候甚至覺得自我沒那麼重要。

但隨著孩子長大,她又得小心翼翼地保持距離,不過度干涉他的生活。

這種轉變讓她無所適從。小時候,兒子纏著她,渴望母親的陪伴。長大後,他要獨立,又迫使母親重新尋找生命的重心。

Advertisements

王琳只能一點點調適,逆著自己的本心。

她會事先一遍遍確認與兒子通話的時間,不時走進兒子房間,拿起櫃子上的照片,擦了又擦。

每週四晚上,她蜷縮在沙發一角,滿心期待那一通來自大洋彼岸的電話。

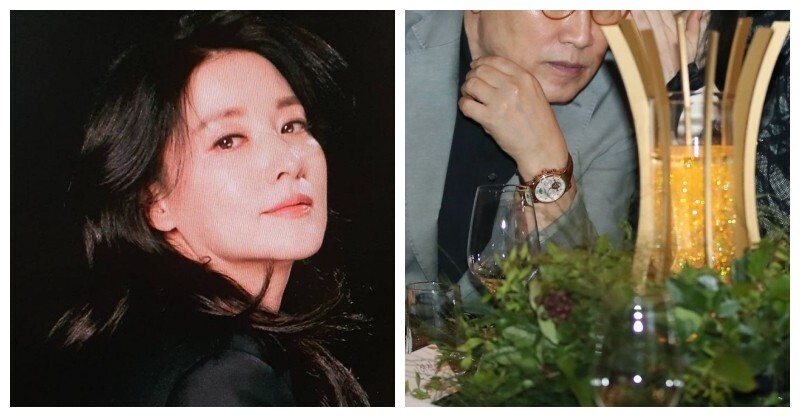

當兒子得知通話內容會被鏡頭記錄時,他中止了聊天。王琳心中不滿,她認為事事滿足兒子,他也該支持自己的工作。

在沉默與無奈中,這通電話被迫中斷。

Advertisements

有人代入王琳,責備兒子不體諒母親。有人代入孩子,認為王琳的做法過於窒息。於是憑想像總結出:她活得太悲慘了,沒有自己的生活。

不少人給她出謀劃策,要多出門、多交朋友、多培養嗜好,盡可能充實生活。

這些話聽起來非常正確,但對王琳而言,卻很蒼白。

人到中年,幸福或安穩,早已不是靠外界建議就能解決的命題。王琳當然明白這個道理,她眼下最需要學習的,是如何與自我好好相處。

很多人都知道,王琳曾在莫斯科留學。

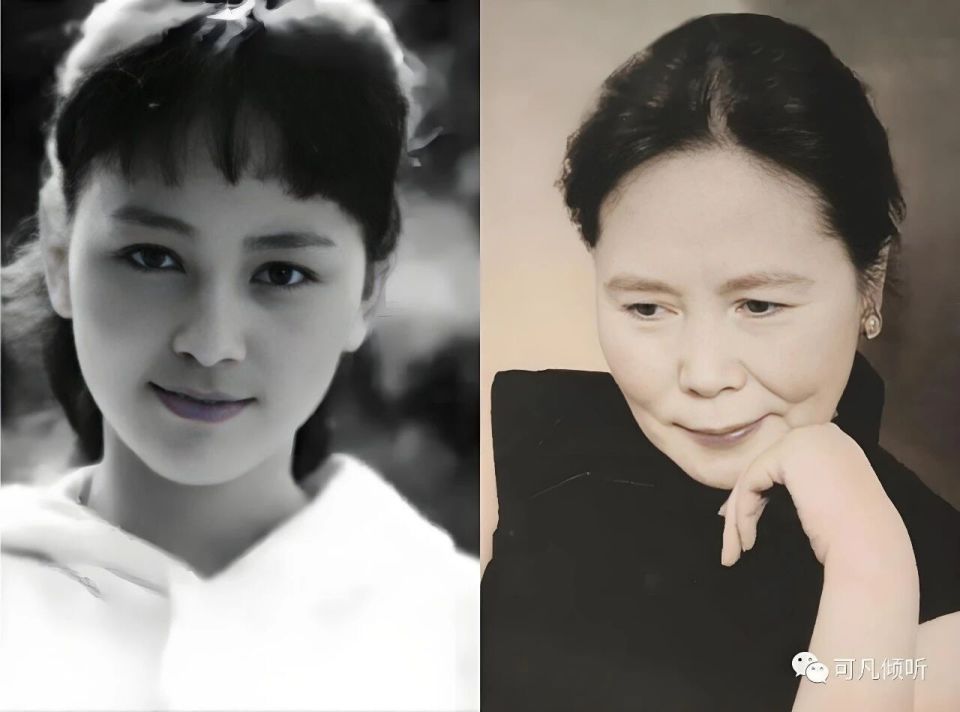

如今再看,她像極了蘇聯文學的主人公,在大雪中憂鬱著綻放。

1970年代,王琳出生在一個普通上海人家,父母忙於家中生計,整天都在外奔波。幼年和外公外婆住在一起, 7歲才接到父母那裏。

鏡頭前,她平淡地承認,童年沒有什麼美好的事情:

一家四口住在21平方公尺房子裡,母親和弟弟一起睡,自己睡在沙發上。母親會溫柔地喊弟弟小名,自己卻沒有小名,母親常在樓底下大喊,「王琳,王琳,下來搬東西」。

17歲想買一雙皮鞋,母親直接賞巴掌,打到牙齒瞬間出血。

父親常年在勘探隊工作,王琳5歲時才第一次見到他。母親每次打她時,父親都不站在任何一邊,當然也沒有安慰過她。

到上海戲劇學院後,她終於有了專屬自己的地方。但放假回家,家裡不但沒有她睡覺的位置,也沒有放行李的地方。她暗自告訴自己,以後不會再回來了。

這種情感漠視一直伴隨著王琳,成為一生的潮濕。

後來她懷孕發高燒,打電話給媽媽,卻聽到對方傳來,「你去醫院啊,給我打電話沒用的。」父母來看望她,過了15分鐘就要走。她難過地笑著,「我的沙發上是有針嗎?」

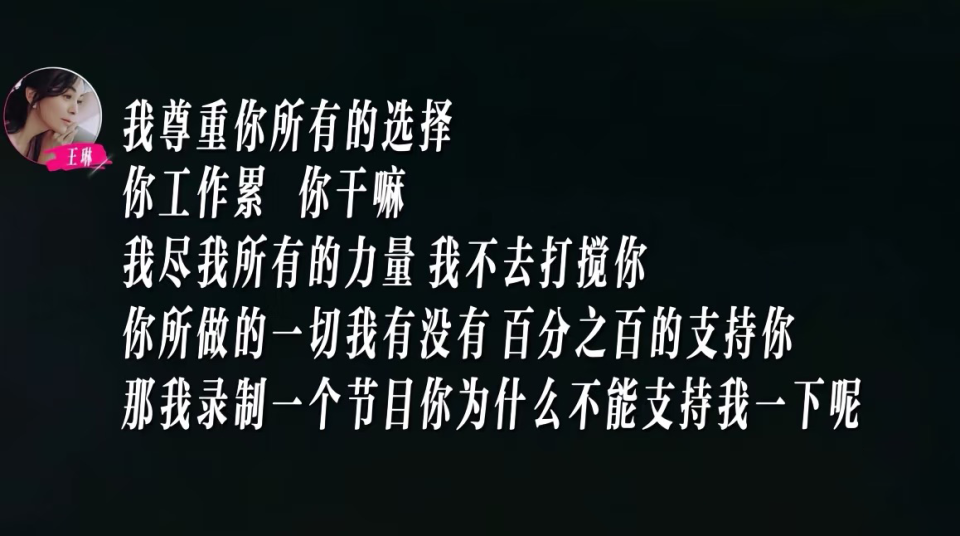

王琳也曾被深深溫暖過。

時間回到考大學之前,17歲的王琳遇到了顧孟華老師,這是她人生的貴人。

當年,顧老師是上海青年劇團的演員,溫和謙遜、舉止優雅,業餘時間在文化宮教表演課。

在訓練班裡,少年王琳跟著顧老師練習國語,學習表演藝術,分享日後考學的打算。

顧老師十分看好這個聰明伶俐的女生,考試前夕送她一個折疊鏡和一條藍色絲巾,希望這兩個道具可以幫助她現場表演。

但第一年考試,王琳沒有考上中央戲劇學院和北京電影學院,甚至收到了不錄取通知書,給她很大打擊。她哭著給顧老師打電話,老師鼓勵她千萬不要氣餒。

第二年,王琳順利收到了兩所學校的錄取通知書,為方便照顧母親,選擇留在上海讀書。

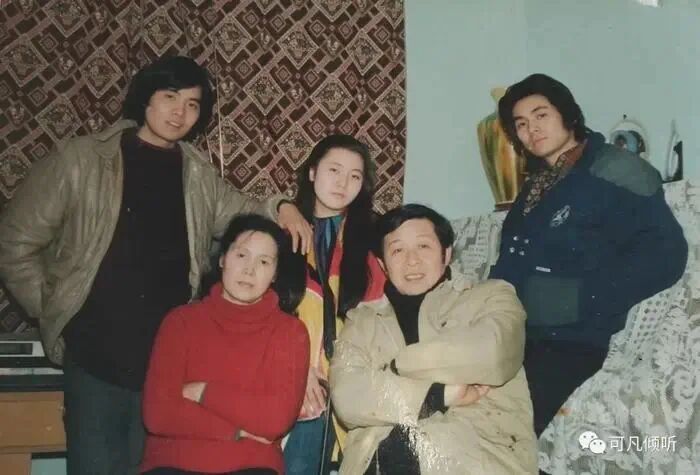

留在家鄉的王琳,常被顧老師叫到家裡吃飯,老師廚藝很好,常常給她包薺菜餛飩。她也把本該告訴母親的許多心事,毫無保留地跟老師分享。

渴望愛的人,總是很會發現愛。

王琳至今都清晰記得,有一年放寒假,顧老師的小兒子胡雪楊帶著導演系的幾個同學,從北京電影學院趕回上海。剛到家的兒子一把抱住顧老師,用上海方言喊著,「媽媽,我回來了」。

熱鬧溫馨的畫面深深打動了王琳,也溫暖著她,「原來真的有很會表達愛的家庭」。

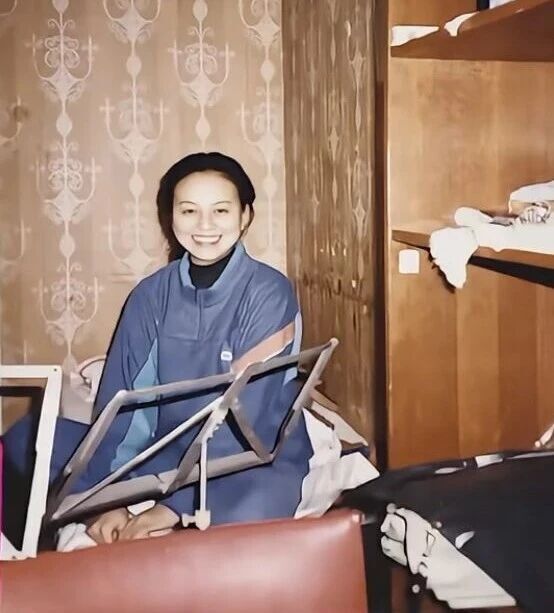

大二那年,憑藉著優秀的學業成績,王琳被國家選拔前往莫斯科留學。

身為上戲表演系第一個公派留學生,王琳內心十分高興。出發前夕,她把剩下的生活用品分給了同學。

她的行李箱裡,也放著同學給的一件紅色羽絨外套和一盞燈。她們希望王琳在外不會感到寒冷,也不會因停電而苦惱。

1990年10月,王琳帶著東拼西湊的行李,坐上了前往莫斯科的飛機。飛機上,鄰座問她為什麼帶著隨身聽,那裡沒有賣電池的。

這似乎暗示著,王琳的留學之旅注定不容易。

同行的50名中國學生,只有她自己是學表演的,其他都是學金融、數學和俄語的。她不會講一句俄語,先在音樂學院讀了一年預科,然後需要通過考試,才能到莫斯科電影學院讀書。

有著強烈自尊的王琳,不想讓別人看不起表演系的學生,她拼命學習俄語,渴望早日跨越這道語言關卡。

考試當日,她用俄語朗誦了《烏鴉與狐狸》,這則早已熟記在心的寓言,當初還是顧老師教她的。

但周圍逐漸失控的環境,讓她常常感到惶恐。

彼時異國社會動盪,生活物資缺乏,飢餓與恐慌交織,人們個個表情凝重。

這些都讓初次離家的王琳,十分想念上海故鄉。她常常在電報廳排一整晚長隊,才能有5分鐘的通話時間。走在街上,看到哪家商店前排隊,她就跟著一起排,這是唯一能買到物資的機會。

有次從商店出來,王琳背著雙肩包,左手拿著牛奶,右手拿著蘋果。雪花飄打在臉上,痛得睜不開眼。

她低著頭走在雪地裡,內心自言自語,「你要長大,你要堅強」。

回國後,老師說她眼睛裡有了渾濁,不再適合扮演青春靚麗的角色。