父母不在人世後「還要走親戚」嗎? 發現父母走後「親戚間最好的互動方式」是這一種

老輩人常說:

親戚是串出來的,感情是走出來的。

可如今才發現,有些親戚關係,竟像窗台上的盆栽——

父母在時澆水施肥,枝葉繁茂;父母不在了,沒人打理,慢慢就枯萎了。

小時候跟著母親去舅舅家拜年,能吃到舅媽炸的年糕;

跟著父親去姑姑家走親戚,表哥會偷偷塞給我零用錢。

那些熱熱鬧鬧的相聚,那些推杯換盞的寒暄,全因父母在中間牽線搭橋,才顯得親厚。

父母不在了才驚覺,原來很多親戚關係,早已悄悄埋下了疏遠的伏筆。

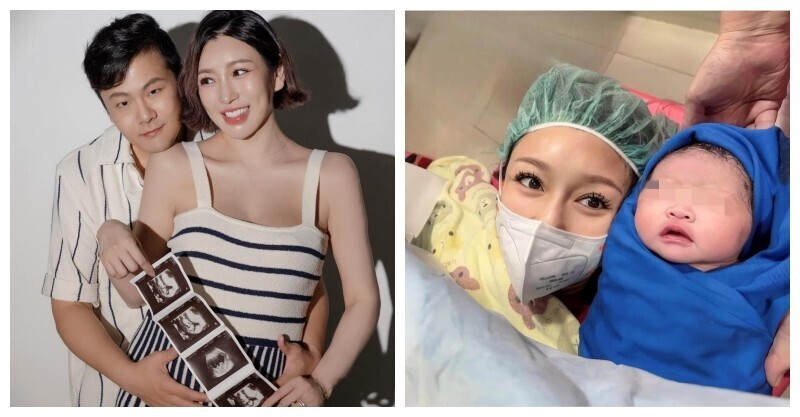

來源:《你在冬夜裡閃耀》劇照

Advertisements

父母是親戚關係的「黏合劑」

看過一句話:

父母在,人生尚有來處;父母去,人生只剩歸途。

其實對親戚來說,父母更像根紐帶,一頭連著我們,一頭連著那些遠近親疏的親戚。

鄰居王阿姨的母親走後,她再也沒去過舅舅家。

「以前去看舅舅,是陪我媽盡孝;現在我媽不在了,去了總覺得彆扭,站也不是坐也不是。」

飯桌上沒了母親和舅舅的家長裡短,沒了長輩們回憶往事的唏噓,剩下的只有客氣的問候和尷尬的沉默。

有位網友說得更實在:

「奶奶在世時,每年大年初二必回娘家,叔叔姑姑們也都聚在奶奶家,表兄妹們擠在一個炕上聊天。

「奶奶走後的第一個春節,去姥姥家拜年,發現舅舅和姨姨們聚在一起,我們這些晚輩插不上話,坐了半小時就匆匆告辭了。」

父母就像親戚關係的「圓心」,我們是繞著圓心的半徑。

Advertisements

父母不在了,圓心沒了,圓也就散了。

那些曾因父母的面子而走動的親戚,那些靠長輩們的情分維繫的往來,終究抵不過「父母不在」這道坎。

小時候覺得親戚是天生的親人,長大後才懂,很多親戚關係,不過是「看在父母的面子上」。

父母在,再遠的親戚也能湊到一桌;父母不在,近在咫尺的表親,也可能漸漸成了最熟悉的陌生人。

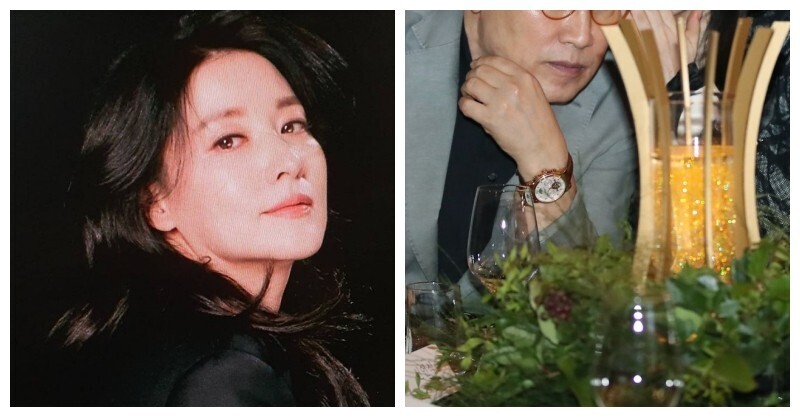

來源:《六姊妹》劇照

Advertisements

血緣,原來抵不過「用得上」

曾以為血緣是最牢的紐帶,直到父母不在了才明白,有些親戚關係,也藏著你來我往的算計。

老家有位大伯,父親在世時,每年秋收都來幫忙,逢年過節提著水果來看望。

父親走後的第一年,大伯還來電話問近況;

第二年,只在家族群裡發了句「祝好」;

第三年,徹底沒了聯繫。

後來聽母親說,大伯家的兒子曾托父親找過工作,父親沒辦成,大概是記著這事。

更扎心的是一位讀者的經歷:

「母親去世後,姑姑家的表哥突然疏遠了我。

「直到有次家庭聚會,表哥喝醉了才說漏嘴:『以前跟你走得近,是因為你媽能幫襯我家孩子找學校……』

「我愣在原地,原來那些看似熱絡的往來,全是用得上的權衡。」

父母在時,親戚間的往來裹著一層溫情的面紗——

幫襯是情分,走動是禮數。

可當這層面紗被揭開,才發現底下藏著的,是用得著就親近,用不上就疏遠的現實。

有位作家說:

親戚關係就像存摺,父母是開戶行,血緣是本金,往來是利息。不往來的日子久了,本金再多,也會慢慢貶值。

那些只在需要時才想起你的親戚,不是真的念著血緣,只是盯著你「有用」的價值。