窮人和富人之間最大的差距,根本不是錢,而是這件事

有沒有過這種困惑?

工作中,你比旁人都肯吃苦,但就是業績平平,漲不了工資;

創業路上,明明一樣的風口,別人大賺特賺,偏偏就你不行;

生活中,好不容易賺來點錢,還沒摸熱呢,又不知道被花哪去了。

大夥好像很倒霉,不管怎麼努力,錢袋子都始終那麼癟。

美國商業教練哈維·艾克,就接觸過很多這樣的學員。

他們特別委屈,不停地問哈維:難道這一切都是命?

哈維·艾克打了一個比方。

假如財富是樹上的果子,要想果子又多又大,你得從樹根上想辦法。

財富世界裡,看不見的東西,決定看得見的東西。

窮人和富人之間最大的差距,不是「看得見」的資源、機會、努力的程度……

而是看不見的那些東西,思維、心態、認知、能力、格局,等等。

用哈維·艾克的話說:有錢人長著不一樣的腦袋。

Advertisements

在著作《有錢人和你想的不一樣》中,哈維用一個個精彩的「暴富故事」,向我們揭秘:

有錢人的腦袋,每天都在想什麼,有錢人的世界,到底是什麼樣子?

看完這本書後,你會驟然發現:

是窮是富根本不是命,全在人如何武裝自己的「腦袋」。

1

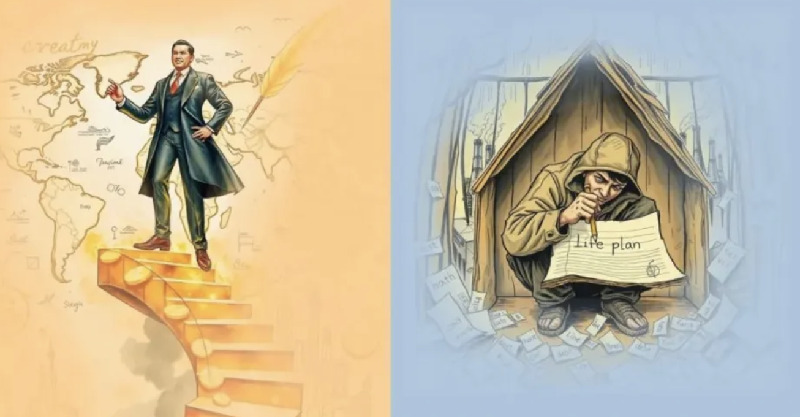

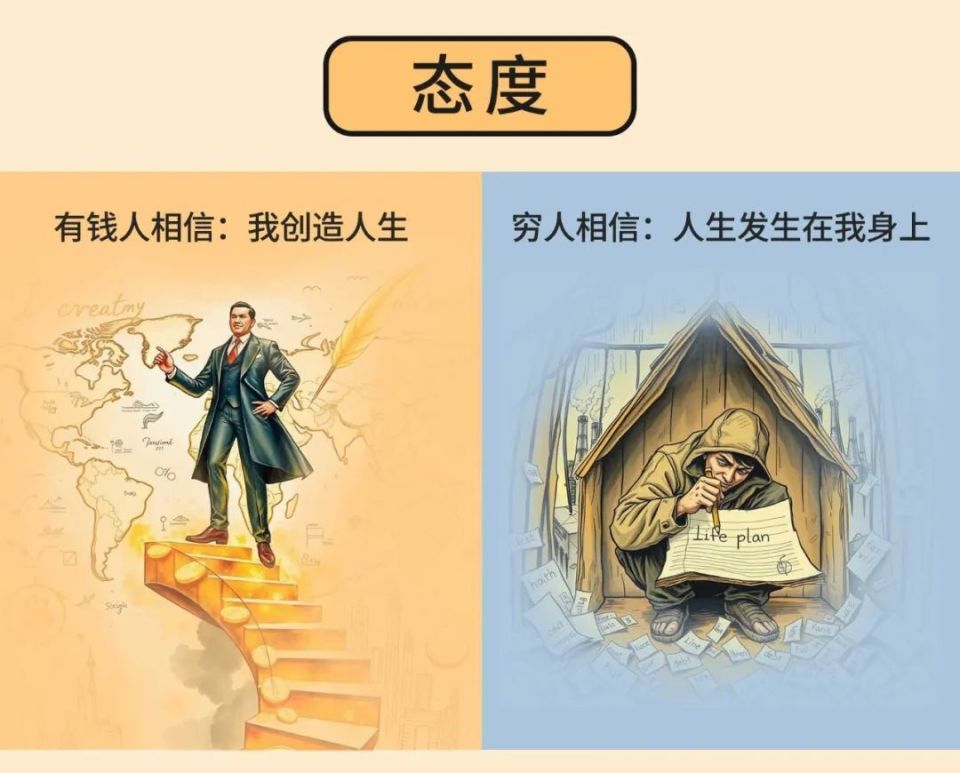

書裡說:致富,其實是一種心理遊戲。

Advertisements

有錢人心裡,藏著一個宏偉的「財富藍圖」:我要創造我的人生。

而窮人非但沒有財富藍圖,還天天苦兮兮地扮演「受害者」:

我好可憐啊,沒有父母幫襯,不受領導待見,運氣還那麼差……

想著想著,就開始怪這怪那,怪大環境、怪公司,怪身邊的每個人。

目的只有一個:逃避責任。

我窮不是我的錯,都是被別人害的。

作者說,有個宇宙定律——你關注什麼,什麼就會擴大。

富人關注怎麼創造,他眼裡追著錢跑,心裡給自己加油,他的財富就會擴大;

而窮人看的想的,全是垃圾信息,負能量滿滿,他的「困境」就會擴大。

怎麼辦呢?

書裡有個小妙招——每天臨睡前寫一份「簡報」,寫下順利的和不順利的事。

然後問自己:我在這兩種情況下,我扮演了什麼角色。

這個練習,可以讓人學著為生命負責,而不是一味逃避。

Advertisements

人要去創造財富,而不是逆來順受,再抱怨連天。

變被動為主動,你才能像富人一樣,創造自己的財富。

2

作者年輕時,曾在一家烘焙店打工。

Advertisements

他被分在後廚打雜,累死累活也賺不到幾個錢。

同在後廚的人,也大都覺得這裡沒前途,每天兩眼一睜就是幹活。

學不到技術,接觸不到客戶,更忙得沒時間找新工作。

只有作者一個人,踏踏實實幹活,一句閑話不說。

不久后,老闆看他很不錯,就想把他調到前台收銀。

沒想到他一口拒絕,結果這個好差事瞬間被其他同事搶走。

乍一看,作者真傻,但實際上,他在後廚,接觸面點師、送貨員,學習機器設備的使用維修,邊幹活邊和大夥閑聊。

這個過程中,他發現了一個「商機」——很多送貨員下班後會去健身。

而一種叫「重力引導倒轉靴」的新式健身器材,正大受年輕人追捧。

於是他選擇辭職,和一位烘焙師合夥開了一家體育用品店,專門銷售這種靴子。

後來,他們加盟到一個頭部健身器材營銷集團,順利賺到了人生的第一個一百萬。

Advertisements

而這幾年,后廚的那些人仍原地踏步,當收銀員的同事,也一直在前台收錢。

他們無一例外,都拿著卑微的薪水,繼續過窮人的日子。

作者說,有錢人專註機會,窮人專註障礙。

就像烘焙店裡,大多數人只看到一個個麻煩。

只有作者,從煩亂的瑣事中挖掘出了機會。

也就是說,不同的視角,帶來不同的財運。

有錢人一見機會就撲上去,分秒必爭地去賺錢。

而窮人在機會面前,總盯著障礙,猶豫不決。

最終不等他們想明白,財富就被別人搶走了。

3

書裡有句話很扎心:

Advertisements

如果覺得賺錢是個天大的問題,那隻能說明:你很小!

就賺錢而言,有錢人大於他的問題,而窮人小於他的問題。

作者在賺到人生第一個一百萬以後,志得意滿。

就想進軍投資行業,來個「以小博大」,結果沒幾個月,就損失了一大筆錢。

他不甘心,又退出股市去搞實業,開了一家諮詢公司,同樣以慘敗收場。

短短一年,他的一百萬瞬間蒸發,他比從前更窮了。

就在這時,作者偶遇了一位很有錢的長輩。那人一句話,點醒了他:你的能力撐不起你的財富。

作者大學學的是建築系,對什麼投資理財、商業經營是一竅不通。

他完全不懂這裡面的彎彎繞繞,所以一碰就當了炮灰,再正常不過。

想通了這點,他立刻重燃了鬥志,先給自己報了一些列的財商課程。

又頻頻參加商業演講、會談,向一眾商界前輩請教,還去一些大公司的管理層實習。

Advertisements

經過幾年的沉澱,再開辦公司的時候,作者就非常順利了。

這次,不是賺一百萬了,而是賺到了幾十個「一百萬」。

在書裡,作者還打了一個比方。

每個人就是一個「工具箱」,遇到什麼問題,你的工具夠用才行。

面對客戶,你的辦事能力得大於客戶的刁難;

碰上機會,你的決策能力得大於機會暗藏的風險;

想升職加薪,你的績效成果得大於領導的預期。也就是說,當一個人的本事,可以像一塊布一樣覆蓋起所有情況。

那藏在這些情況裡的「金幣」,也會被你的布一下子兜起來。

4

書裡提到社會學家托馬斯的一個社會調研。

全北美的百萬級富翁,都有自己詳細的理財規劃。

從業幾十年,作者也發現:

有錢人善於管理金錢,而窮人則完全不懂。

他的學員史蒂芬,就是很典型的一個例子。

史蒂芬很有經商頭腦,年收入有幾十萬美元。

但他卻負債纍纍,連日常生活都得借錢維持。

認識作者的時候,史蒂芬的賬戶餘額竟然是零。

為什麼呢?

就因為他是個「消費狂」,還熱衷於各種奇奇怪怪的投資。

買來的東西非但無用,還貶值迅速,投出去的錢也基本打了水漂。

這才導致了史蒂芬的錢像自來水一樣,流過來又流走了,最後一滴不剩。