燕麥也上榜!醫點名「4雜糧」是腦梗黑名單:中老年人超愛...

尤其是到了中老年,身體代謝功能下降,血管彈性變差,再加上「健康焦慮」驅動,反而容易誤踩健康陷阱。

我見過不少患者,嘴上說著「我很注意飲食」,結果一查血脂血糖,嚇一跳。深入一問,原來每天早上喝五穀雜糧粥,裡面放玉米、紅豆、黑米、紅棗,外加點蜂蜜。你說這是在養生?這分明是在養糖。

還有人信了「某些雜糧能降血脂、清血管」的說法,天天燉燕麥、吃高粱飯,但忽略了最基本的飲食原則:平衡、適量、個體化。不是所有人都適合粗糧,更不是吃得越粗越健康。

Advertisements

從臨床角度看,腦梗風險的形成,是多種因素疊加的結果。飲食只是其中之一,但它是可控的。關鍵不是看你吃了什麼「好東西」,而是你是不是持續「吃錯東西」。

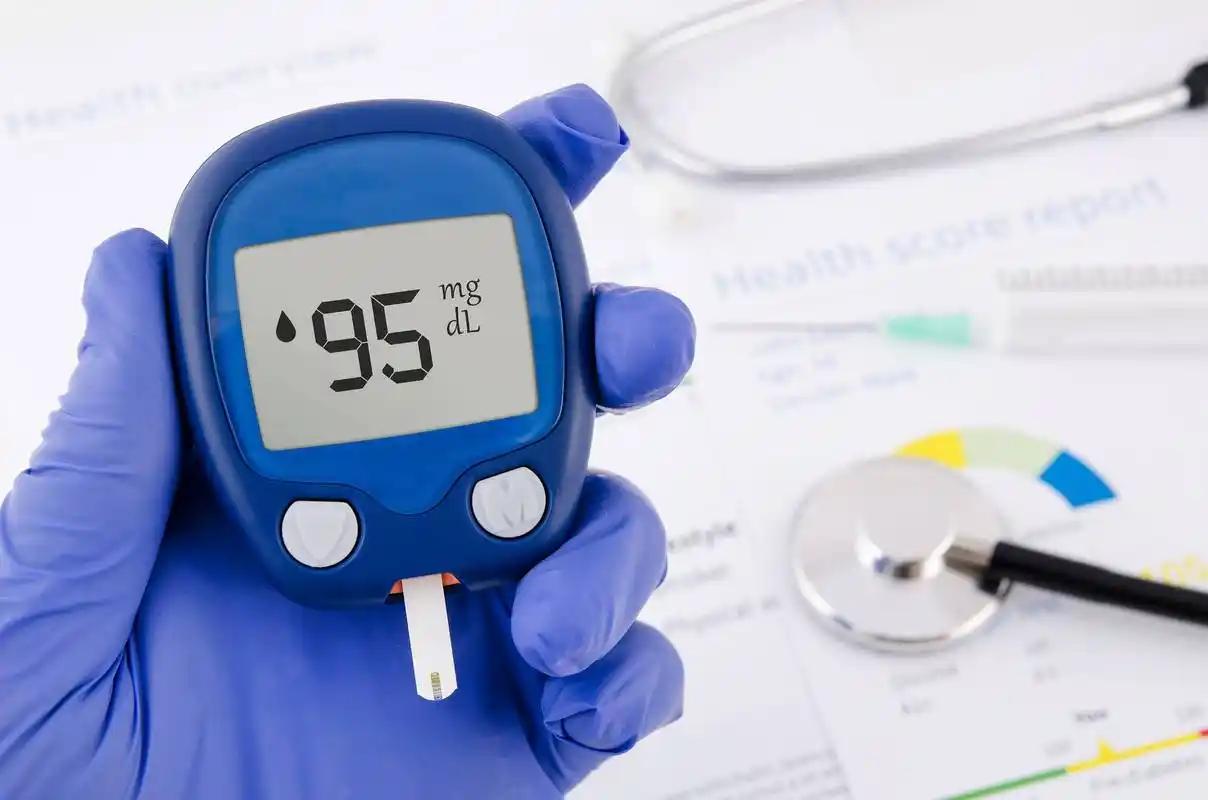

比如很多人以為,吃粗糧就能控制血糖,其實一些粗糧的升糖指數並不低。玉米、熟紅豆、即食燕麥的GI值都不低於白麵包。更別提,混著糖吃、煮得過爛、量吃太多,更是讓血糖飆得快過電梯。

還有一種被忽視的現象:「心理安慰式飲食」。吃的時候以為在養生,心理放鬆了,胃口反倒更大,結果吃得更多。這是一種隱性的風險行為,和「邊吃火鍋邊喝涼茶」的邏輯是一樣的——你以為在中和,其實是在疊加。

Advertisements

我們需要的是更真實的健康觀。不是跟風某種「超級食物」,而是理解身體的實際需求和食物的本質屬性。雜糧不是毒藥,也不是仙丹,它們只是食物。關鍵在搭配、在整體飲食結構、在你的身體狀態。

比如紅豆,偶爾吃沒問題,但要注意糖分搭配;玉米可以吃,但別和高油高鹽食物一起「組團」;燕麥盡量選未經加工的全顆粒,不要迷信即食款;高粱飯偶爾換換口味可以,但天天吃就得考慮營養吸收問題。

還有一點,很多人吃雜糧的動機,是為了「排便」。但真正的便秘問題,光靠吃紅豆黑米是解決不了的。你沒喝夠水、沒運動、壓力大、作息亂,全是便秘的「幕後推手」。食療從不是孤立存在的,它必須和生活方式一起修正,才有意義。

Advertisements

健康不是靠某一頓飯決定的,是靠長期的選擇慢慢堆出來的。我們不能只看食物的「標籤」,要看它背後的邏輯。是升糖快慢?是脂肪搭配?是炎症反應?這些都值得我們花時間去理解。

腦梗不是一下子發生的,它是無數次「吃錯、忽略、拖延」的結果。我們吃進去的每一口,看似微不足道,但日積月累,就是命運的方向盤。

所以該吃雜糧的時候吃,但別盲目追捧,也別陷入「越健康越多吃」的陷阱。吃得對,比吃得多重要得多。

願我們每一口吃下去的東西,都是給身體添磚加瓦的,不是偷偷「埋地雷」。

很多人都會陷入「粗糧」迷思,以為吃得比白飯痛苦就一定健康,實際上裡面仍存在不少地雷,不得不防!

資料來源:今日頭條